Design Thinking im MINT-Unterricht

Design Thinking als kreativer Denkansatz

Design Thinking ist eine kreative Methode, um komplexe Problemstellungen greifbar zu machen und in mehreren iterativen Schritten passende Lösungen zu entwickeln. Die Schülerinnen und Schüler nähern sich dabei einer Aufgabe aus Sicht der Nutzer/-innen. In Gruppenarbeit definieren sie deren Bedürfnisse und sammeln Ideen für die Problembewältigung. Sie überprüfen diese mithilfe von selbst entworfenen Prototypen und beginnen den Prozess erneut, um eine zufriedenstellende Lösung finden. Die Methode fördert Neugier, Engagement und Empathie ebenso wie Innovationsfähigkeit, selbstständiges und kritisches Denken. Diese Kompetenzen spielen gerade in den MINT-Fächern eine wichtige Rolle. Die Lehrkraft führt die Gruppen moderierend und begleitend durch den Design-Thinking-Prozess.

Methode Medien Praxisbeispiele QuellenDesign ist die menschliche Fähigkeit, unsere Umwelt so zu gestalten, dass sie unsere Bedürfnisse berücksichtigt und unserem Leben einen Sinn gibt.

John Heskett

John Heskett, britischer Professor für Design, war davon überzeugt, dass jeder Mensch kreatives Potenzial besitzt. Die Methode Design Thinking fördert kreatives Selbstvertrauen und bringt unsere Innovationskraft mit unserer Lebenswelt und Gesellschaft zusammen.

Der methodische Hintergrund

Design verbindet Form, Funktion und Wirkung von Produkten und Lösungen mit den Wünschen und Bedürfnissen der Nutzer/-innen. Interdisziplinäre Teams befassen sich mit dem Individuum und konzentrieren ihre Kreativität auf die Anforderungen der Zielgruppe.

Dieser Ansatz findet sich auch bei der Anwendung von Design Thinking im Schulkontext. Der Appell lautet: „Macht die Sicht der Nutzer/-innen zu eurer Sache!“ Die Schülerinnen und Schüler sollen im ersten Schritt die Aufgabenstellung verstehen und sich in die Situation der betroffenen Zielgruppe hineinversetzen. Sie sollen deren Bedürfnisse erkennen und sich mit ihnen identifizieren. Erst nach dieser ersten wichtigen Phase erarbeiten die Gruppen Lösungsideen mithilfe von sogenanntem Prototypen. Sie treten in einen kreativen Produktionsprozess ein und gestalten mit selbst gewählten Materialien erste Vorschläge. Dies kann in Form von Skizzen, Modellen, Rollenspielen und vielem mehr umgesetzt werden. Die frühe Entwicklung und Präsentation erster Prototypen erlaubt einen schnellen Abgleich mit der Aufgabe. Zeitnah erkennen die Teams, ob und welche Verbesserungen notwendig sind, und setzen sie bei der Weiterentwicklung des Prototyps sofort um. So nähern sich die Gruppen Schritt für Schritt einer Lösung im Sinne der Nutzer/-innen.

Teamarbeit – am besten in multidisziplinären Gruppen – ist ein wesentlicher Bestandteil im Design-Thinking-Prozess. Dafür ist es hilfreich, so die Überzeugung, wenn unterschiedliche Sichtweisen und Kompetenzen bei der Entwicklung einer Innovation einfließen. Im gemeinsamen Prozess entstehen kreative Ideen, die für die Lösung von Problemen nutzbar gemacht werden können.

Gleichzeitig sind viele unserer globalen Herausforderungen für Einzelne oft schwer zugänglich und überfordernd. Etwa der Klimawandel oder das Thema Nachhaltigkeit, die auch im MINT-Unterricht eine Rolle spielen. Bewegungen wie Fridays for Future zeigen das Potenzial des Teilens von Gedanken, die gemeinsame Weiterentwicklung von Ideen, die Konzentration auf die Bedürfnisse: Es kommt auf jede einzelne Person an, auf die Vielfalt der Argumente und auf kreative Ansätze. Dann können Lösungen in der Gruppe und auf ein Ziel gerichtet ausgearbeitet werden. Wichtig: Es gibt dabei kein Richtig und Falsch. Jede Idee zählt und wird gleich behandelt.

Kompetenzen im MINT-Unterricht fördern und anwenden

Durch die Verknüpfung von MINT-Bildung mit dem Design-Thinking-Prozess werden insbesondere die vier Fertigkeiten und Fähigkeiten der sogenannten 21st Century Skills gefördert, die heute als Schlüsselkompetenzen für Lernende gelten:

- Kreativität – die Fähigkeit, neue Lösungen für komplexe Herausforderungen zu entwickeln

- Kritisches Denken – die Fähigkeit, Quellen zu hinterfragen und Vorgaben eigenständig zu überprüfen

- Kooperation – die Fähigkeit, im Team zu arbeiten und anderen zu vertrauen

- Kommunikation – die Fähigkeit, eigenes Denken, Lernen und Arbeiten mitzuteilen

Die 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals (SDGs)) der Vereinten Nationen lassen sich in idealer Weise mit dem kreativen Arbeitsprozess von Design Thinking im MINT-Unterricht verknüpfen. Formuliert für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft liefern sie den thematischen Rahmen für einen fächerübergreifenden MINT-Unterricht: Sie beschreiben Themenfelder ökonomischer, sozialer und ökologischer Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, die neben ihrer globalen Bedeutung immer auch einen starken lokalen Bezug haben. Komplexe Probleme wie sauberes Trinkwasser oder eine nachhaltige Energiegewinnung können mit Design Thinking zugänglich und erlebbar gemacht werden.

Kooperation mit Expertinnen und Experten

Die Siemens Stiftung setzte bei der Konzeption und der weltweiten Erprobung der Design-Thinking-Methode im MINT-Unterricht auf The Index Project – eine dänische Non-Profit-Organisation mit Fokus auf Design für nachhaltige Lösungen.

Seit 2022 findet die Umsetzung in Deutschland in Zusammenarbeit mit der HPI School of Design Thinking statt. In diesem Rahmen wurden gemeinsam auch mehrtägige, kostenlose Blended-Learning-Fortbildungen für MINT-Lehrkräfte entwickelt.

„Ein hochwertiger MINT-Unterricht als essentielle Grundlage für Bildung ist inhaltlicher Fokus unserer Arbeit. Die Einbindung einer kreativen Komponente kann nicht nur die Motivation der Lernenden erhöhen, sich mit aktuellen naturwissenschaftlich-technischen Themen auseinanderzusetzen und sich selbst einzubringen. Wir möchten insbesondere auch die menschliche Fähigkeit fördern, kreativ und visionär zu denken. Schülerinnen und Schüler sollen erfahren, dass sie Ideen beitragen sowie gemeinsam Lösungen für komplexe Herausforderungen entwickeln und damit auch unsere Gesellschaft positiv und nachhaltig mitgestalten können“, so Christine Niewöhner, Projektleiterin der Siemens Stiftung. „Nach dem erfolgreichen internationalen Auftakt mit The Index Project fanden wir in der HPI School of Design Thinking die perfekte Kooperationspartnerin für die Einbindung der Methode in den deutschen Bildungskontext. Gemeinsam haben wir den Ansatz an das deutsche Schulsystem sowie an die aktuellen Bedarfe der Lehrkräfte angepasst. Die positive Resonanz der Lehrkräfte auf unseren Fortbildungen zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Design Thinking im Unterricht

Am Anfang des Design-Thinking-Prozesses steht die Formulierung einer Design Challenge. Diese umschreibt das Problem und den Suchraum für mögliche Lösungen aus der Perspektive der Nutzer/-innen, beispielsweise zu Themen wie der Mobilität der Zukunft oder den Umgang mit Lebensmitteln. Die Zusammenarbeit in gemischten Teams, bei der der Mensch im Fokus steht, unterstützt Kollaboration und Empathie der Schülerinnen und Schüler. In einem iterativen Prozess werden innovative Lösungsvorschläge in Form von Prototypen entwickelt.

Die Iteration

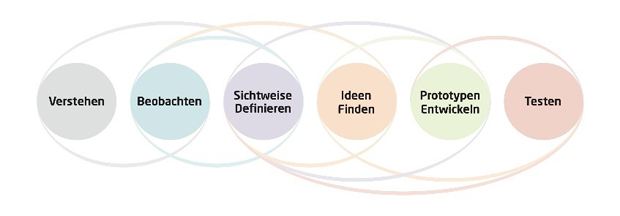

Die HPI School of Design Thinking nutzt einen methodischen Ansatz, der aus sechs Schritten besteht. Diese werden iterativ durchlaufen: Das bedeutet, dass während jeden Schrittes noch einmal bewusst zu vorhergehenden Phasen zurückgekehrt wird, um das bisherige Ergebnis auf den Prüfstand zu stellen. Je nach Projekt fällt die Konzentration auf bestimmte Projektphasen und Wiederholungen sehr unterschiedlich aus.

Prozessphasen im Detail

Eine Besonderheit im Vorgehensmodell der Design–Thinking-Methode ist eine bewusste Trennung von der Problemsondierung – die Schritte „Verstehen“, „Beobachten“, „Sichtweisen definieren“ – und der Lösungsfindung – die Schritte „Ideen finden“, „Prototypen entwickeln“, „Testen“. Verglichen mit anderen Vorgehensweisen wird ebenso viel Zeit für die Problemraumerkundung aufgewandt wie für die Lösungsraumerkundung.

Phase 1: Verstehen

Wir stehen vor einer komplexen Herausforderung. Wie gehen wir diese an?

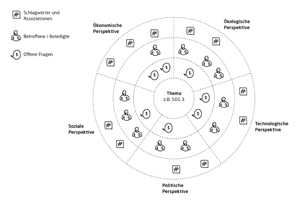

In der ersten Projektphase erkunden die Teams den Problemraum der sogenannten Design Challenge.

Zunächst identifizieren sie alle relevanten Dimensionen der Problemstellung und sammeln diese beispielsweise auf einer Wissenslandkarte. Die Schülerinnen und Schüler tragen Assoziationen zur Fragestellung zusammen, ermitteln mögliche Nutzer/-innen und halten Recherchefragen als Basis für den Erkundungsauftrag fest.

Phase 2: Beobachten

Inspiration ist der Treibstoff für unsere Ideen. Woher bekommen wir diese?

In der zweiten Phase werden qualitative Forschungsmethoden aus Sozialforschung, Ethnologie, Anthropologie und anderen Bereichen kreativ angewendet. Die Teams beginnen den Kontext der Design Challenge zu erforschen und diese aus der Perspektive relevanter Personen zu verstehen, zum Beispiel mit Hilfe von Interviews.

Ziel ist es, die Vorstellungs- und Lebenswelten, Nutzungskontexte, Erwartungen und Erfahrungen von potenziellen Nutzer/-innen und Expert/-innen zu erkennen.

Phase 3: Sichtweise definieren

Wir haben etwas erfahren. Wie interpretieren wir das?

In der Zusammenführung (Synthese) der bisherigen Ergebnisse fokussiert sich jedes Team auf die aus seiner Sicht vielversprechendsten Erkenntnisse aus den Recherchephasen und entscheidet, in welche Richtung und für welche Nutzergruppen es Lösungen entwickeln möchte. Die Definition sogenannter Personas und deren emotionale und erlebte Lebensrealität bilden die Grundlage für die nächste Phase der Ideenentwicklung.

Die Schülerinnen und Schüler nehmen dabei einen bewusst emotionalen Standpunkt ein und lernen, die wichtigsten Nutzer/-innen zu identifizieren. Sie entwickeln nicht nur Empathie, sondern auch eine intrinsische Motivation, um eine positive Veränderung zu bewirken.

Phase 4: Ideen finden

Wir sehen eine Möglichkeit. Was machen wir daraus?

Das Kernstück im Prozess: Die Teams generieren mithilfe verschiedener Kreativmethoden aus den Bereichen Brainstorming, Bodystorming, Rollenspiel und Design zahlreiche Ideen. Kriterien können dabei beispielsweise die einfache Umsetzbarkeit („Quick-win“), der visionäre Blick in die Zukunft („Moon Shot“) oder die strategisch und operativ vielversprechendste Machbarkeit sein („Most Promising“). Es ist besonders wichtig, eine Balance zwischen stiller Einzelarbeit und energetisch anspruchsvoller Teamarbeit zu schaffen. So können sowohl extrovertierte als auch introvertierte Schüler/-innen ihren Beitrag ohne Vorurteile äußern und visualisieren.

Dabei werden alle Ideen immer wieder mit dem vorher definierten, menschenzentrierten Standpunkt des Teams abgeglichen. So wird sichergestellt, dass jede Idee kausal nachvollziehbar und maßgeschneidert auf die identifizierten Bedürfnisse bleibt.

Am Ende skizzieren die Schüler/-innen anhand von Zeichnungen, Schlagworten und kurzen Beschreibungen erste Ideenfunken.

Phase 5: Prototypen entwickeln

Ich habe eine Idee. Wie lerne ich mehr über sie?

Jetzt geht es darum, ausgewählte Ideen konkreter auszuarbeiten. Mit schnell verfügbaren und günstigen, wieder- und neugenutzten Materialien (z. B. Kunststoffverpackungen, Pappkartons) entwickeln die Teams zunächst eine Vielzahl an Prototypen. Das Ziel: ein gemeinsames Verständnis von der Kernfunktion der jeweiligen Idee.

Zudem erarbeiten sie spezifische Medien wie Videos, Rollenspiele, Rauminstallationen, Papier- oder Spielzeug-Modelle mit denen vor allem die potenziellen Nutzer/-innen interagieren können. Sie helfen dabei, Innovationen schneller erfahrbar zu machen, Ideen begreifbar an Dritte zu kommunizieren und eine konkrete Vorstellung vom finalen Ergebnis zu vermitteln.

Phase 6: Prototypen testen

Wir haben etwas geschaffen. Jetzt holen wir uns Feedback.

Anders als bei traditionellen Entwicklungsprozessen testen die Teams schließlich jeden Prototypen in iterativen Zyklen – unter Einbeziehung der aktuellen und potenziellen Nutzer/-innen und Expert/-innen. Mit den physischen (oder digitalen) Prototypen überprüfen sie unterschiedliche Aspekte wie die Kernfunktion oder auch die technische Umsetzbarkeit und die intuitive Nutzbarkeit. Um die neuen Erkenntnisse mit dem vorherigen Standpunkt abzugleichen, muss der gesamte Prozess dokumentiert und analysiert werden.

Mit geringem Kosten- und Zeitaufwand können die Teams herausarbeiten, welche Ideen und Prototypen die höchste Relevanz für die beteiligten Nutzergruppen haben. Jeder neue Testdurchgang eröffnet den Teams neue Erkenntnisse und durch jede Iterationsschleife werden die Prototypen realistischer, da sie mit steigender Detailgenauigkeit konkreter und funktionaler werden.

Über die Autorin und den Autor

Professor Ulrich Weinberg leitet seit 2007 die School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, die sogenannte D-School. Seither haben mehr als 3.000 Studierende das zweisemestrige Zusatzstudium durchlaufen. 2017 hat er die Global Design Thinking Alliance GDTA mitgegründet und auch deren Leitung übernommen. 35 akademische Einrichtungen aus 23 Ländern in 5 Kontinenten kooperieren hier bei der Vermittlung, Erforschung und Weiterentwicklung von Design Thinking. Schon kurz nach dem Start der D-School war ihm klar, dass das Design-Thinking-Training schon viel früher, nämlich in der Schule ansetzen muss. Er ist sich sicher, dass die immer wichtiger werdenden Zukunftskompetenzen wie Teamarbeit, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken und komplexes Problemlösen im Design-Thinking-Modus nachhaltig erlernt werden können.

Christine Niewöhner verantwortet das Thema „MINT & Kreativität“ in der Siemens Stiftung und leitet das Projekt „Design Thinking in MINT“, welches naturwissenschaftliche Bildung mit kreativen Prozessen verknüpft und damit junge Menschen ganzheitlich fördert. Sie ist davon überzeugt, dass Kreativität sowohl für die persönliche Entwicklung als auch für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen essenziell ist. Das Projekt wird aktuell an Schulen in Südafrika, Chile, Peru, Mexiko und Deutschland durchgeführt und in weiteren Ländern in Afrika, Lateinamerika sowie Europa fortgesetzt.

Medien für den Einsatz der Methode

Sie möchten ein eigenes Design-Thinking-Projekt beginnen? Wir haben eine Sammlung mit Arbeitsmaterialien und Kopiervorlagen zusammengestellt, die Lehrkräfte bei der Umsetzung im Unterricht unterstützen.

Zu den Unterrichtsmaterialien

Fortbildung für Lehrkräfte

In Kooperation mit der HPI School of Design Thinking bieten wir seit 2022 kostenlose Blended-Learning-Fortbildungen für MINT-Lehrkräfte zu „Design Thinking in MINT“ an, die sich inhaltlich an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen orientieren.

Über einen Zeitraum von etwa drei Monaten lernen Sie in einem Mix aus Präsenz- und Online-Sessions die Lehr- und Lernmethode kennen. Zwischen diesen Terminen geht es im Selbststudium weiter: Sie vertiefen das Erlernte, indem Sie die Techniken selbst ausprobieren und den Ansatz im Unterricht anwenden. In Mentoring-Terminen mit unseren Coaches können Sie Ihre Erfahrungen besprechen und Feedback einholen.

Zur Fortbildungsseite

Praxisbeispiel

Video: „Design Thinking in MINT: Kreativität und Innovation im Unterricht“

„Durch die besondere Art des Lernens habe ich Chemie viel besser kennengelernt.“ – Wie kann der Einsatz von Design Thinking im MINT-Unterricht konkret aussehen? Lehrkräfte und Schülerinnen des Münchner Gymnasiums Max-Joseph-Stift haben in einem fächerübergreifenden Design-Thinking-Projekt eine nachhaltige „Schulseife“ entwickelt. Ihre Erfahrungen zeigen eindrucksvoll, wie die Methode Lernende dabei unterstützt, ihr in den MINT-Fächern gesammeltes Wissen kreativ und alltagsnah einzusetzen, lösungsorientiert im Team zu arbeiten und dabei echte Innovation zu entwickeln.

Quellenangaben und Hintergründe zum Thema Design Thinking

Verweise aus dem Text

HPI School of Design Thinking

https://hpi.de/school-of-design-thinking/design-thinking.html

21st Century Skills

https://unevoc.unesco.org/home/TVETipedia+Glossary/lang=en/show=term/term=21st+century+skills

Die 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals (SDGs)) der Vereinten Nationen

https://sdg-portal.de/

Heskett, J. (2005): Design – A Very Short Introduction. Oxford University Press, New York.

Verfügbar unter: https://books.google.de/books?id=5hxqRkf4znkC [15.06.2020].

Projektseite zu Design Thinking auf der Website der Siemens Stiftung

https://www.siemens-stiftung.org/projekte/design-thinking-in-mint/

Weiterführende Links

The Index Project: Handreichung für Lehrkräfte (Englisch): Die Handreichung führt in die Methodik von Design Thinking und das Konzept von „Design to Improve Life“ ein. Sie vermittelt Lehrkräften die didaktischen Grundlagen und stellt den kreativen Prozess in den einzelnen Designphasen detailliert vor. Zahlreiche konkrete Übungen und Techniken ermöglichen den sofortigen und modularen Einsatz im Klassenzimmer. Die Handreichung kann Lehrkräften gleichzeitig als Logbuch dienen: für Reflexionen, Erfahrungen und weitere Ideen sowie die Dokumentation des Projektfortschritts und der Lernerfahrungen ihrer Schülerinnen und Schüler.

HOPP FOUNDATION: „Design Thinking in der weiterführenden Schule - Das Handbuch für den Schulalltag“ richtet sich an alle Lehrende, die Design-Thinking-Elemente selbstständig in ihrem Schulalltag etablieren wollen. Es enthält Definitionen, Beispiele, Praxisübungen und konkrete Unterrichtskonzepte, die in enger Zusammenarbeit mit Pädagoginnen und Pädagogen entstanden sind. Begleitmaterial wie Methodenkarten und Arbeitsblätter ergänzen das Buch und erleichtern damit den Einstieg.

David M. Kelley, Professor an der Stanford University sowie Gründer und Chairman von IDEO, gilt als Namensgeber und einer der Wegbereiter für Design Thinking – einer Methode, die Innovationen fördert.

Baut eure Zukunft unterstützt Lehrkräfte dabei, junge Menschen mit Design Thinking fit für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu machen – mit kostenlosen Lehrmaterialien, Ideen für Projekttage und Fortbildungen.

Das KlimaKit Journal von Greenpeace lädt Lehrkräfte und ihre Schüler/-innen auf eine Lernreise zum Klimaschutz ein.

Wir für Schule unterstützt Lehrkräfte mit Veranstaltungen, Informationen zu Design Thinking, Handbüchern und Arbeitsblättern bei der Umsetzung eines Hackathons.

Zukunftsbauer ist eine Plattform, die mit ihrem Angebot für Lehrkräfte nachhaltige Bildung und zukunftsorientierte Projekte fördert, um junge Menschen zu befähigen, aktiv an positiven Veränderungen in Gesellschaft und Umwelt teilzunehmen.

Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen:

medienportal@siemens-stiftung.org

Jetzt das Medienportal mitgestalten!

Wie gefällt Ihnen unser aktuelles Medienangebot?

Welche Medientypen haben für Sie einen besonderen Mehrwert im Unterricht?

Wünschen Sie sich zusätzliche Funktionen auf dem Medienportal?

Mit der Teilnahme an dieser Umfrage können Sie mitgestalten, worauf der Fokus in Zukunft liegen soll.

Liebe Nutzerin, lieber Nutzer,

El Portal de Medios – das spanische Medienportal – ist umgezogen und heißt nun CREA.

Auf CREA finden Sie weiterhin hochwertige Medien für den MINT-Unterricht und vieles mehr.

Dear User,

El Portal de Medios - the Spanish Media Portal - has moved and is now called CREA.

On CREA, you will continue to find high-quality media for STEM education and much more.

Estimado usuario, estimada usuaria,

El Portal de Medios – en español – ha sido trasladado y ahora se llama CREA.

En CREA seguirá encontrando medios de alta calidad para la enseñanza de STEM, y mucho más.

Zu CREA wechseln / Switch to CREA / Cambiar a CREA

CREA - El Portal de Medios para la Enseñanza STEM

Hierbleiben / Stay here / Quédate aquí:

Fenster schließen / Close window / Cerrar ventana